期刊:URBAN FORESTRY & URBAN GREENING(中科院二区TOP)

英文题目:Differing perceptions on cultural ecosystem service values of urban forest landscapes for children and youths: A Case Study of Changsha, Central China

中文题目:儿童和青少年对城市森林景观文化生态服务价值的认知差异研究——以长沙为例

时间:2025年

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.129005

摘要

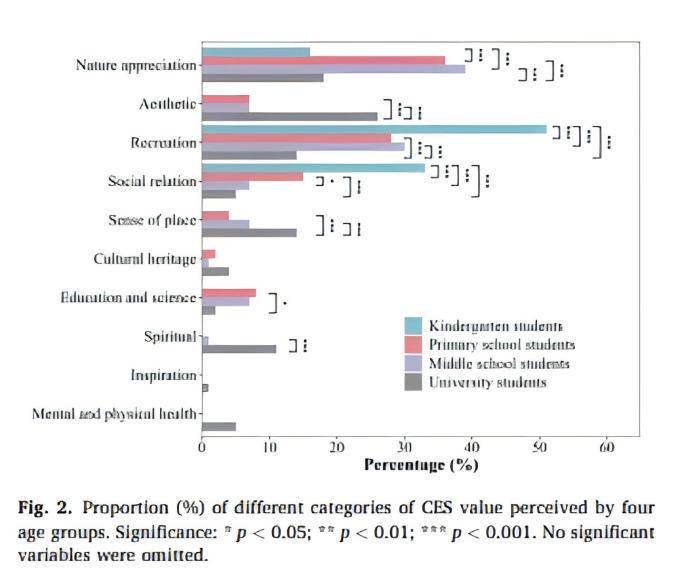

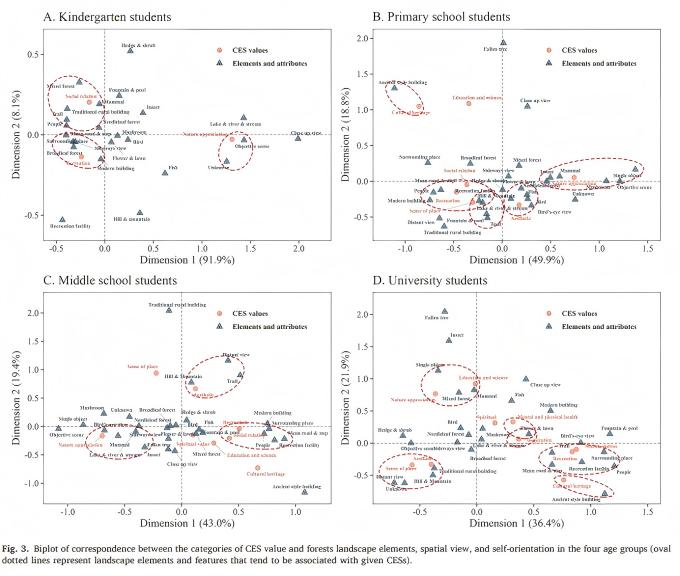

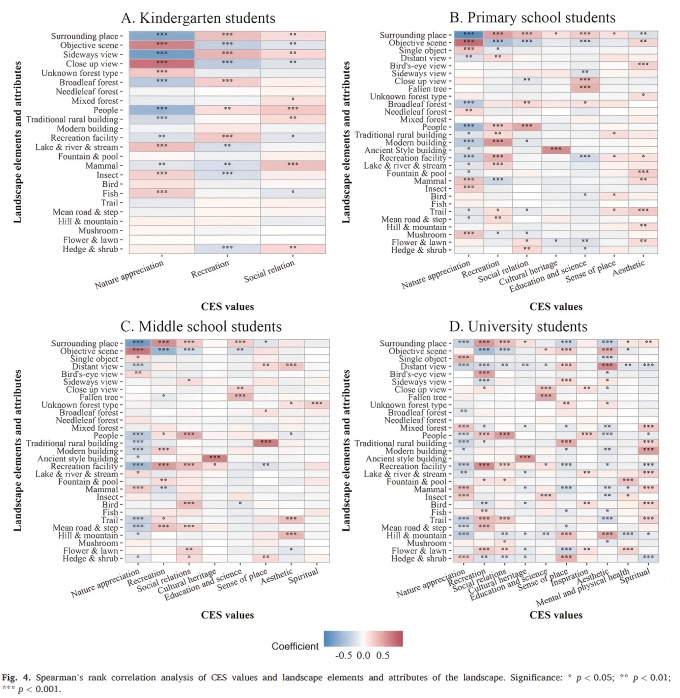

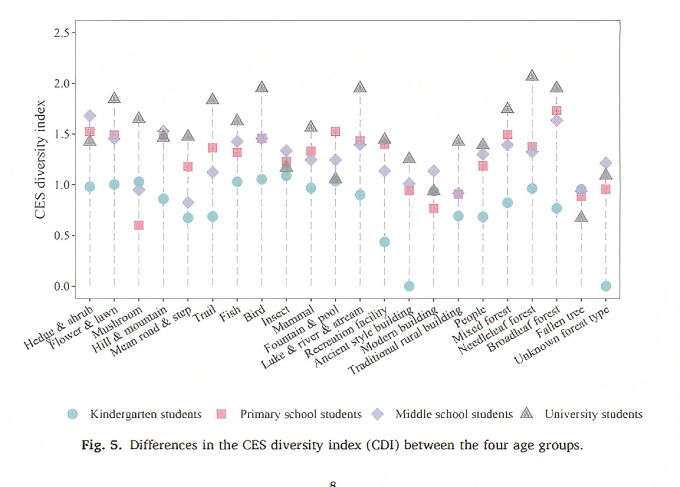

城市森林通过丰富的物质与非物质收益,显著提升人类福祉。然而,其文化生态系统服务(CES)价值——尤其是人类与自然关系的非物质维度——在城市森林景观中尚未获得充分关注,个体感知、认知与森林景观之间的复杂联系亦有待深入揭示。为回应这一研究缺口,本研究构建了一套评估框架,基于802名从幼儿园至大学阶段的儿童与青少年的实证数据,系统解析其对城市森林CES价值的认知特征及与景观要素的关联。研究发现:幼儿园学生更重视娱乐与社会交往价值;中小学学生突出自然欣赏;大学生则更关注美学体验与地方感。随着年龄段上升,青少年越发认可自然要素在提供多元CES价值中的核心作用,凸显出生态组分对景观文化功能的重要贡献。通过聚焦中国文化语境下森林的非物质价值及其对青少年情感与认同的塑造,本研究为推进人本导向的城市森林自然教育与系统管理提供了科学依据。

概念框架

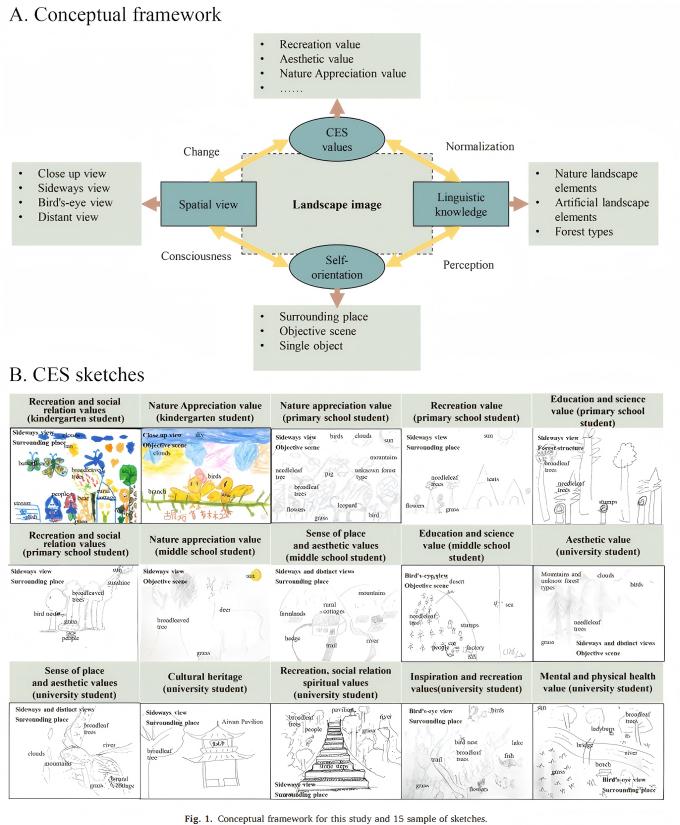

城市森林早已不止于“绿色点缀”。随着生态价值与人文需求的交融,其功能也从单纯绿化扩展至休闲、教育、文化认同等多元文化生态系统服务(CES),成为人与自然互动的重要媒介,深刻参与青少年环境认知与情感发展的建构过程。

在中国快速城市化的背景下,城市森林不仅规模扩张,功能也持续转型:从传统偏重视觉美学与植被配置,转向更强调生态服务与精神需求的协同。然而,现有研究多基于成人视角,未能充分重视儿童与青少年独特的感知方式、行为偏好与情感联结模式——他们往往通过身体体验、社会互动和自主探索来构建森林意象并获得CES价值。

为此,我们提出一个整合“景观意象—体验维度—CES价值”的理论框架(图1),系统融合景观元素、认知心理及社会文化因素,旨在揭示儿童与青少年群体对城市森林的感知机制、价值评价及情感依附模式,为未来森林规划与管理提供科学、人本和生态功能兼顾的决策支持。

未来展望

未来研究可借助更精准的代用指标与多源数据,深入解析不同年龄段群体对CES的感知与评价机制。例如,当前仍缺乏针对儿童与青少年在森林环境中行为偏好与情感响应的系统性时序数据与高分辨率空间记录。后续研究可在更细粒度的时空单元中开展持续观测与实地追踪,融合参与式绘图、眼动追踪、生理参数测量等混合方法,动态捕捉“认知-情感-环境”三者的交互过程。

此外,当前框架尚未完全揭示文化背景与社会规范化过程对CES感知的长期影响。亟需开展跨年代比较与纵向研究,尤其关注快速城市化背景下传统元素(如风水观念、乡土建筑)在青少年群体中的承袭与演变。对这些机制的深入探索,将有助于制定更具文化适应性和包容性的城市森林管理策略,全面提升不同社会群体在城乡绿色空间中的获得感与福祉水平。

文章主要图表

声明:本推送内容仅代表个人对文章的理解,若有兴趣可阅读原文。

原文请见:Wang, C., & Luo, F. (2025). Differing perceptions on cultural ecosystem service values of urban forest landscapes for children and youths: A Case Study of Changsha, Central China. Urban Forestry & Urban Greening, 129005.

(一审/张艳红 二审/洪晶波 三审/洪梅)